数字化时代,数据价值日益凸显。爬虫技术凭借高效的数据抓取能力与优质的数据产出,成为众多互联网企业的得力工具。然而,其广泛应用也伴随着一系列法律风险。

在上海市普陀区人民检察院办理的一起案件中,8亿行餐饮商超数据、超300万次地图数据遭非法爬取。检察机关通过高质效办案,成功破解取证与定性难题。

2025年8月28日,经普陀区人民检察院提起公诉,法院以陈某某犯提供侵入计算机信息系统程序罪,李某某、吴某某犯非法获取计算机信息系统数据罪,分别判处有期徒刑三年至六个月不等,同时适用缓刑,并处罚金三万元至一万元不等。

核心数据被“暗流”爬取

2023年2月初,某知名地图软件公司在日常风控监测中发现异常:有不明用户正持续爬取其数据库中的地理坐标类数据,单日窃取量高达100万-400万条!该数据涵盖商家信息、服务介绍、用户点评、排行及地理位置等核心内容。公司虽迅速启动拦截机制,但对方伪造的请求特征高度模拟真实用户行为。同年5月,该公司向公安机关报案。进一步侦查发现,另一关联互联网平台公司的数据同样被非法爬取。2023年6月,嫌疑人李某某、吴某某先后被抓获归案。

技术短板还得靠“外援”

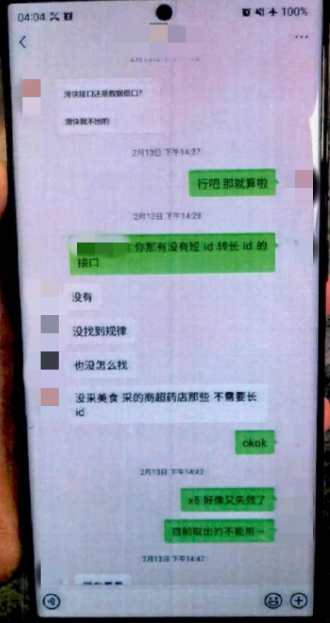

李、吴二人均就职于一家科技公司,主要负责采集数据,生成商业报告卖给客户。面对巨大的数据需求,二人嫌正常浏览方式获取数据效率过低,遂企图通过编写接口直接爬取。然而,因各大平台风控严密,自学技术难以突破,便通过网络平台找到素未谋面的技术“外援”陈某某,双方约定以100万次/400元的价格,由陈某某提供爬取各类平台数据的接口。到案后,李、吴均承认:“自己技术初级,全靠陈某某搞定接口。”

2023年7月21日,陈某某在广州被抓获。鉴于该案技术性、专业性强,普陀区检察院依法介入侦查,引导公安机关重点对电脑中发现的参数获取脚本、程序等进行功能鉴定,查明是否专门用于搭建可规避验证的爬虫程序及接口,并结合三人供述、数据需求与聊天记录,对查获的数据库内容进行鉴定,准确区分出各类数据的获取方式、数量、类型及访问次数。

经查,李、吴使用陈某某提供的、专门用于绕过验证机制的爬虫接口,非法爬取互联网平台美食、商超类数据共计8亿余行,调用地图软件公司地理坐标类数据达300余万次。2025年6月6日,公安机关以涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪将陈某某、李某某等3人移送普陀区检察院审查起诉。

检察官巧解“算账”难

“两家案涉企业对数据的商业利用方式不同,因此不能用同一模式测算两家公司的损失。”检察官介绍说。

地图软件公司提供有偿批量数据查询服务,其损失可参照公允市场查询价计算。而另一家互联网平台公司的涉案数据属于其核心经营资源,不对外售卖,难以直接进行价值评估。审查发现,李、吴的非法调用数据的行为导致了该平台公司消耗巨额流量,造成显著运营成本损失。

然而,由于流量费用记录保存周期较短,案发时间段的详细费用明细已无法获取。

为此,检察官开展自行补充侦查,询问第三方鉴定机构及企业负责人,查明从涉案至案发后,该公司的服务器流量费用结算标准保持稳定,具备比对条件;通过选取最具可比性的月份作为基准,分别测算出单行数据的平均流量价格与单日最低流量价格。两者差异不大,也表明数据流量成本较为稳定。基于存疑有利于嫌疑人的原则,检察机关采纳最低价格基准,最终认定三人行为造成两家公司损失共计5万余元。

《网络安全法》《数据安全法》明确禁止非法获取数据及提供专门程序工具。本案中,平台数据保护措施属于计算机信息系统安全保护措施,涉案数据具有刑事保护必要性。李某某、吴某某两人违反国家规定,分别采用技术手段侵入计算机信息系统,获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据,情节严重,其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法获取计算机信息系统数据罪追究其刑事责任。

那么,陈某某能否被简单认定为李、吴的共犯?检察机关审查认为,陈某某与二人素未谋面,仅在网络联系中提供有偿爬虫程序及接口,专门用于规避系统验证机制。李、吴利用该工具实施非法爬取,三人实际形成了上下游协作关系。因此,承办检察官认定,陈某某的行为更符合提供侵入计算机信息系统程序罪的构成要件,且属情节特别严重。

逾越红线必受惩

到案后,三人均表示已认识到自身的错误,自愿认罪认罚,并会积极赔偿公司损失。2025年8月28日,普陀区检察院依法对三人提起公诉,法院作出上述判决。

检察官提醒:爬虫技术的确是高效的生产力工具,但绝非“法外之地”!技术探索有边界,法律红线不可碰。任何未经授权,突破或规避信息系统安全保护措施,非法获取、提供计算机数据的行为,都将面临法律的严惩。企业也应筑牢数据安全“防火墙”,加强技术防护与监测。拥抱新技术,更要敬畏法律,才能行稳致远,共享数字红利。

配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。