很多人在医院就诊时都会有一个疑问:无论是头晕、乏力,还是胃胀、咳嗽,医生总喜欢说“先去抽个血”。有些人甚至心里嘀咕,抽了这么多血,真的是为了检查吗?会不会被偷偷卖掉?这种想法其实来源于对医疗流程的不理解,也夹杂着对未知的担忧。要解开这个谜团,先得弄清楚抽血背后的真正意义。

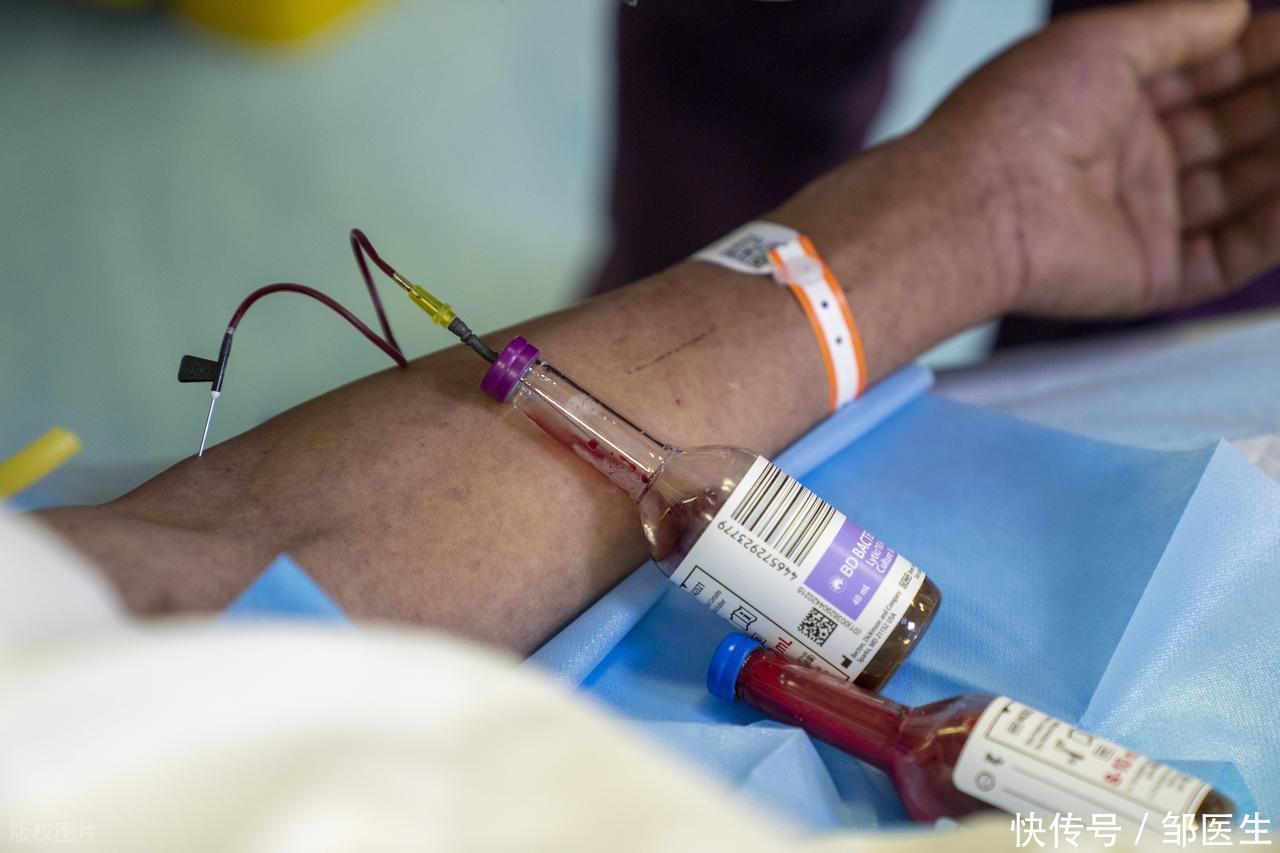

血液就像人体的“流动档案”,其中蕴含着大量信息。不同的血液成分,能反映出身体的代谢状态、器官功能以及潜在的健康隐患。医生通过血液检测,可以快速获得一系列客观数据,用这些数据来辅助判断病情。例如,通过某些指标的高低,推测身体是否存在炎症、代谢异常或某些慢性疾病的风险。这就好比给机器做一次全面检测,比仅凭表面现象更准确、更高效。可以说,抽血并不是多余的程序,而是医生为患者负责、为诊断精准化提供依据的重要环节。

那么,抽出来的血会不会被偷偷卖掉呢?事实上,医院抽取的血液并不会随意流出,更不可能成为某些人眼中的“生意”。在医疗机构,血液属于医疗废弃物,处理过程有着严格的规范:检测后剩余的血液会被集中销毁,整个流程都受到监管。医院和实验室一旦在处置上出现问题,不仅会面临严厉的处罚,还会直接影响资质和信誉,没有任何机构会冒这种风险。换句话说,抽血只为检测,不存在所谓的“秘密买卖”,这是对患者和医学伦理的基本尊重。

之所以很多检查离不开抽血,是因为血液是最直接、最全面的“健康信使”。和其他检查相比,抽血既不需要复杂的设备,又能一次性提供多方面的信息,这对于医生制定治疗方案非常重要。比如有些问题表面上看似相同,但通过血液分析,就能迅速分辨出性质和轻重,避免误诊或延误。抽血就像照亮身体内部的一盏灯,让医生看得更清楚,治得更有针对性。

当然,作为患者,也要理解抽血并不是越多越好。合理检查、精准检测才是关键。当医生建议抽血时,并不是随意开单,而是根据症状和需要选择合适的项目。如果患者实在不理解,可以主动向医生沟通,让自己安心,也让医疗过程更加透明。

总之,看病抽血并不可怕,更不是“套路”。那一管管血液,承载着的是医生对健康的判断和守护。与其胡乱猜测,不如相信科学、配合检查。抽血看似简单,却是现代医学中不可或缺的桥梁。只有通过科学检测,才能在疾病尚未显形时,提前为身体拉响警报,让健康多一层保障。理解这一点,才能真正做到心中有底,也让就医过程少一些焦虑,多一份信任。

配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。